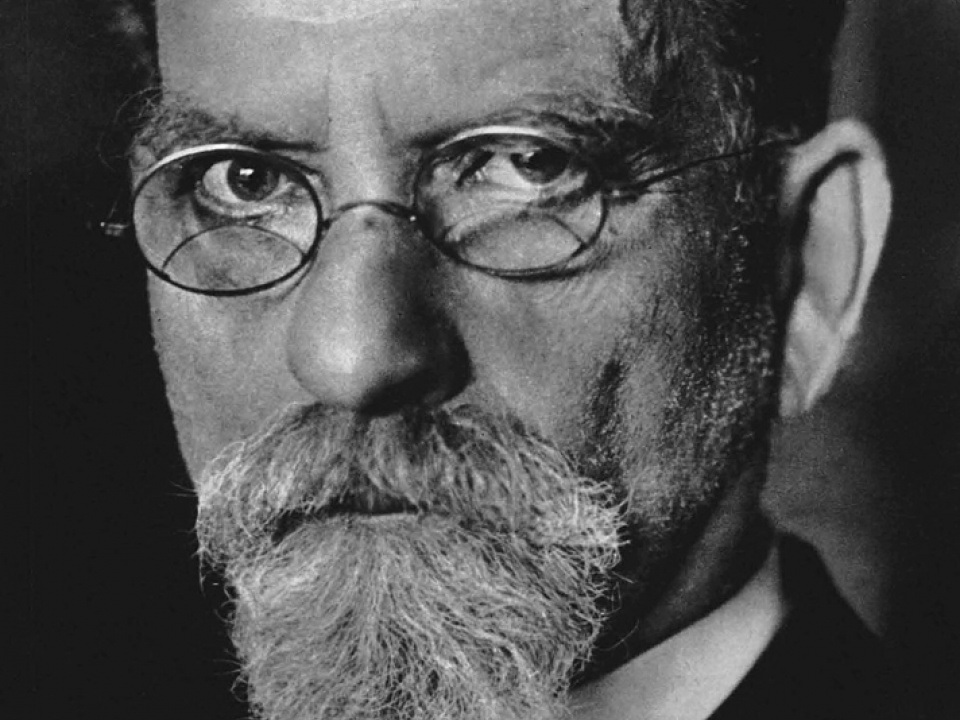

Edmund Husserl, en Las conferencias de París, reconoce en las Meditaciones metafísicas de René Descartes el giro a la subjetividad como la base de la ontología contemporánea.

Coherente con la concepción racionalista, Descartes sabe que la duda metódica es un recurso autoevidente para confirmar su existencia y anular todo intento de duda. Este razonamiento muestra la importancia del Self o el “sí mismo” como base inevitable de nuestra percepción, conocimiento y valoración de la realidad.

En El Ser y el tiempo, Heidegger duplica el Self en dos formas. En una apela a la autenticidad como una forma de ser “sí mismo” y, en la otra, describe el significado de ser “uno mismo”.

En este segundo caso, el sujeto evita reconocerse a sí mismo como agente o como sujeto responsable de sus acciones.

Cuando decimos: “uno es así”, “así somos”, “así se hace tal cosa”, parecería que no hablamos desde nosotros mismos, sino desde una forma de ser impersonal e inauténtica. De este modo, “no soy yo el que es así”, sino que es “uno o es cualquiera”.

No obstante, establece un recorrido muy extenso para acceder al “sí mismo”, porque presupone la necesidad de que cada sujeto tenga presente su ser-ante-la-muerte para reconocerse como un individuo único e irrepetible.

Hubo muchos desacuerdos con esta formulación y duplicidad del “sí mismo”. Sin embargo, al margen de Heidegger, algunos aspectos pedagógicos y filosóficos conceden mucha importancia a los aprendizajes que están dirigidos a la formación y educación del Self o el “sí mismo”, sin que sea necesaria esa duplicidad o se plantee una diferenciación entre autenticidad e inautenticidad.

Tres convergencias

Me parece que no es enigmática la inscripción del templo de Delfos: “conócete a ti mismo”, muy estimada por Sócrates, o las representaciones contemporáneas sobre el “cuidado de sí.”

Caben muchas preguntas sobre si existen metodologías para educar hacia el reconocimiento del “sí mismo”, la identidad, la autoestima o la regulación de las emociones. Sin embargo, encuentro tres convergencias entre los aspectos pedagógicos y filosóficos.

En primer lugar, me parece muy significativo que en la taxonomía de Kendall y Marzano se propongan tres sistemas de pensamiento: cognitivo, metacognitivo y Self.

El primer sistema tiene cuatro niveles: repetición o memorización, comprensión, análisis y aplicación del conocimiento y los niveles 5 y 6 corresponden precisamente a la metacognición y a la formación del Self.

En segundo lugar, uno de los aspectos más relevantes de la ontología, la epistemología y la filosofía de la mente radica en desarrollar la metacognición y la reflexión de modo que no implica expresar creencias, sino evaluarlas y justificarlas.

Se trata de saber que se sabe algo, saber que se ignora algo, que no se tiene certeza sobre algo, o que algo es considerado dudoso, incompleto o confuso, incluidas las creencias morales que sustentan valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad o la tolerancia.

En tercer lugar, el modelo de la Bitácora COL, de Ariel Campirán, propone en los primeros niveles la importancia de que el estudiantado no sólo asuma creencias, sino que las justifique con argumentos y de forma crítica. Sin embargo, en los procesos más complejos, el estudiantado debe ser selectivo con aquello que considera importante o valioso y ofrecer razones para ello.

Después de un largo proceso de reflexiones, el estudiantado obtendrá una mayor comprensión acerca de sí mismo, de lo que sabe, conoce y valora por sí mismo, independientemente de la información. De este modo, en un sentido práctico, en este proceso aprende a conocerse a sí mismo y comprende su relación con el mundo o la realidad.

Por último, me parece que poner atención a la metacognición y al sistema del Self o el “sí mismo” pone en evidencia la importancia de los principios de aprender a aprender y aprender a ser del Modelo Educativo del CCH.

* Profesor del plantel Sur.