Si no has cursado la materia de Filosofía I, el nombre “sofistas” probablemente te suene extraño. Si ya la cursaste, entonces probablemente resuenen en tu memoria cosas como: filosofía griega, Sócrates, Platón, educación, etcétera.

Con el objetivo de volver accesible este escrito, vamos a suponer que no sabemos nada sobre esa palabra.

Para empezar, diremos que “sofista” es una palabra griega que puede significar sabio (de manera general), pero que era algo más.

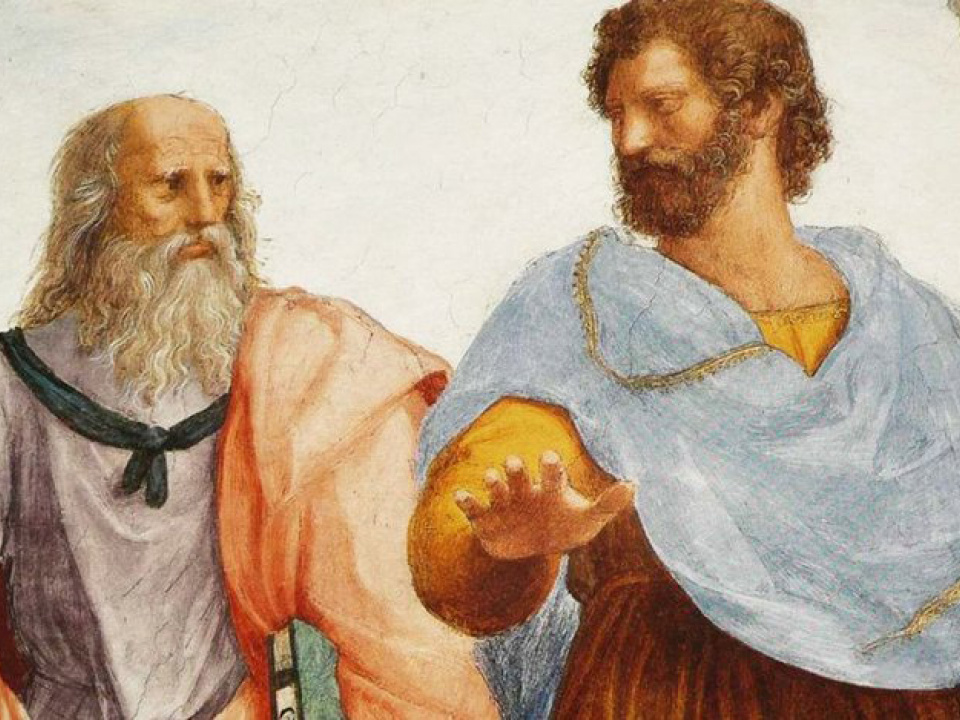

Sócrates y Platón, filósofos griegos, usaron mucho esa palabra. Ellos la usaban de manera peyorativa y despectiva. Con ella pretendían hacer ver que los sofistas eran unos hombres que se hacían pasar por sabios, engañaban a las personas, en particular, a sus alumnos, al hacerles creer que les enseñaban conocimientos, en especial, de moral y de política.

Los sofistas fueron profesores de jóvenes aristócratas en la Antigua Grecia. Viajaban de ciudad en ciudad para formar a estos jóvenes de la clase social dominante en los saberes para su vida adulta: administración, comercio, oratoria, retórica, etcétera. A cambio de esas enseñanzas, los sofistas recibían un pago.

Los sofistas más famosos fueron Protágoras, Gorgias, Hipias y Calicles. La animadversión que Sócrates y Platón tenían con los sofistas se debe a la doctrina del homo mensura de Protágoras, la cual establece los fundamentos de una teoría moral llamada relativismo.

La doctrina del homo mensura afirma que el hombre, como individuo y sujeto cultural, es la medida de todas las cosas: es el criterio a partir del cual se decide si algo es bueno o malo.

Lo bueno y lo malo no existen en sí mismos sin importar la relación que tienen con los agentes morales o las personas.

Una misma acción puede ser buena en un determinado escenario y ella misma ser mala en otro, pues las circunstancias cambian su sentido y significado. Por ejemplo, tomar la mano de una persona en el espacio público puede ser buena en un cierto contexto cultural (en un cierto país) y mala o extraña en otro.

Los valores, pues, no pueden pensarse sin las costumbres, tradiciones, conveniencias e intereses de las personas. Sócrates y Platón pensaban de manera contraria.

Para ellos, es necesario y posible que existan valores más allá de las circunstancias o de los contextos culturales de las personas. Sin la existencia objetiva de los valores, los agentes morales no podrían decidirse en escenarios confusos, o tendrían una alta probabilidad de decidir mal. Sólo los valores salvarían a un sujeto moral de no hacer el mal cuando pretende hacer el bien.

Sin embargo, pasados ya muchos siglos y en resonancia con las corrientes vigentes de pensamiento como la de los feminismos, podríamos decir que Sócrates y Platón estaban equivocados y los sofistas han sido maltratados y malentendidos.

“Estar equivocados” se refiere al tipo de solución que propusieron Sócrates y Platón: la universalidad de los valores o las virtudes, la necesidad de que estos existan en sí mismos, fuera de nosotros mismos. ¡Imagínense!

¿Estarían de acuerdo con la idea de que lo que era bueno para la Atenas de Platón del siglo IV a. de C. siga siendo bueno para nosotros? ¿Estarían de acuerdo con llamar malas o incivilizadas a personas de otras culturas que no entienden ni practican el bien como lo hacemos nosotros?

Muchas historiadoras de filosofía feminista y filólogas feministas han reivindicado a los sofistas como pensadores valiosos para nuestro presente: de ellos podemos retomar estrategias para evitar una visión universal de la cultura con la violencia que ésta implica, en la que los valores y las prácticas de una cultura hegemónica se impongan al resto y se utilicen como un tabulador civilizatorio (piénsese en cómo han funcionado y han sido utilizados los derechos humanos).

Desde algunos feminismos podríamos retomar hoy la doctrina de Protágoras y decir que las personas humanas son la medida de las cosas humanas.

*Profesor del plantel Naucalpan.